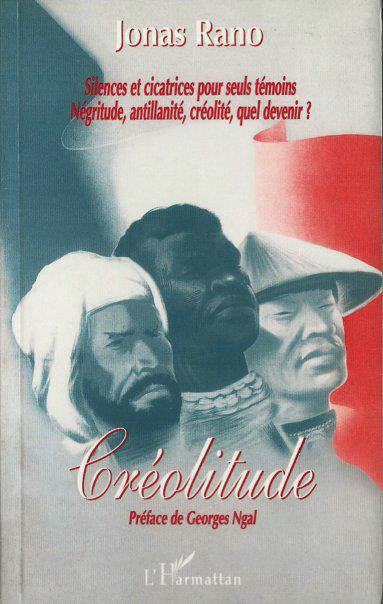

Créolitude

Cher Jonas, Lonnè.

Je viens de terminer entièrement « Créolitude : L-G Damas et la quête d'une identité primordiale ». Pour bien saisir les particularités importantes de l'idée de « Créolitude », j'ai commande la publication de 1997 chez l'Harmattan la présentant. Je pensais l'avoir fait en même temps que la commande de cet ouvrage mais apparemment il y a du y avoir un problème dans la transmission du formulaire électronique puisque la bibliothèque m'affirme qu'elle n'a reçu que la note pour l'ouvrage précité. Je suis heureuse, égoïstement fière (un terme que je n'utilise jamais, une notion que je ne comprends pas trop, mais cette semaine, c'est la deuxième fois que je l'utilise dans le contexte de solidarité avec les miens) de constater que la Martinique continue de produire des idées et par la de percer plus en avant dans le bouleversement nécessaire de l'ordre du monde de ces idées encore étroit et absolutiste.

Il est fort dommage que l'idée soit passée inaperçue. Cela dit, je peux aisément en saisir les raisons. Il nous reste encore à nous organiser. La structure saine, efficace et ferme manque encore quoi que nous ayons accompli bien des pas vers elle.

Je partage bien des idées développées dans l'ouvrage. J'en apprécie aussi la méthodologie. Je soutiens cette idée moi-même l'ayant abordée dans mes travaux sans être consciente des vôtres. Nous n'avons été en contact que tout récemment. Vous m'avez précédée dans le développement de cette idée concernant le lien intime entre négritude et créolité. Vous lui avez accordé une importance extensive, ce que je n'ai pas fait.

J'embrasse le corps de l'idée de Créolitude mais certains aspects, notamment votre appréciation de certains aspects sur la Négritude ne me semblent pas juste. Je sais bien que votre idée est bien plus complexe que ce qui est exposé dans ce livre que j'ai lu et que je dois attendre de prendre connaissance du premier qui explicite l'idée plus en détails. Cela dit, j'ai déjà relevé quelques points de divergence concernant la conception de la Négritude en tant qu'idée et action.

Le choix de la racine 'créol' me parait également gênant et préjudiciable a l'idée même car le terme est problématique. C'est l'histoire de ce mot qui me mené a cette pensée qui tient lourdement compte de la notion de symbole et du symbolique. Les penseurs et poètes de la Négritude ont explique leur démarche concernant le renversement symbolique voulu pour le terme « nègre ». La boue transformée en or. Les penseurs de la Créolité ne se sont pas donne la peine de considérer le terme intellectuellement et critiquèrent mais seulement symboliquement et encore seulement selon une seule dimension de la symbolique. Ils ne l'ont pas problématise, complexifie. Ils n'en ont eu qu'une appréciation enthousiaste et extasiée (l'enthousiasme selon Fanon est observe chez les « faibles ». Je ne dis pas qu'il a raison toutefois, son assertion est plutôt absolue mais tout de même l'angle de considération unique et émotive des Créolistes ne l'est pas moins). Le terme reste par conséquent un objet qui peut mener au discrédit de l'idée qu'il veut subsumer. Les tenants de l'idée de Créolité ont consacre ce terme. Mais il peut très aisément et très crédulement être remis en cause. J'ai l'impression qu'il nous reste à inventer un terme pour traduire l'idée que renferme le mot « créole ». Car l'idée est vraie, réelle, légitime et surtout opérante dans toutes les manifestations par lesquelles nous la faisons vivre.

J'ai aussi l'impression que seul un nègre de la Caraïbe (tout cela étant contenu en lui et non nécessairement vu par l'œil qui ne sait pas reconnaitre ces complexités) pouvait comprendre cette implication et cette dimension de la Négritude car selon moi la Créolité est une dimension de la Négritude tout comme la Créolité l'est. Par intuition d'abord (comme l'ont fait les « Créolistes ») puisque nous savons ce que nous vivons de l'intérieur profond. Ensuite par théorisation. Ces idées de Créolité et de Créolitude sont contenues dans la Négritude, seulement la Négritude ne pouvait pas, en raison des urgences et des obligations du moment – l'urgence était de parler pour s'opposer, dire 'non' aux attaques raciales –, se concentrer là-dessus. Césaire et Senghor l'ont manifesté. Senghor bien plus que Césaire et avec des particularités africaines. Mais c'est Damas qui magnifie le plus et le mieux cette dimension de la Négritude sur le plan des idées du mouvement et de ses illustrations textuelles, poétiques.

Je vois donc la Créolitude comme la Créolité, le prolongement de la Négritude. En clair plutôt, la Créolitude prolongeant, rectifiant, précisant des omissions de la Créolité. La Créolitude rendant un peu plus complète (un pas en plus) la Négritude, mettant l'une de ses particularités qui y est présent embryonnairement. Tout comme l'intégration définitive de Damas comme partie à part entière de la Négritude est nécessaire pour rendre le mouvement de la Négritude complet.

Pour moi, c'est un pas en avant mais surtout un pas méthodique (un pas après l'autre, dans l'ordre, au moment propice). Lentement, à travers le temps, nous avançons. Il fallait d'abord de la Négritude, ensuite de la Créolité car il fallait aussi dire que notre étendue culturelle et identitaire était fort complexe et multidimensionnelle. Sauf que la Créolité, me semble t-il n'a pas eu d'appareil critique, intellectuel, scientifique solide. Elle omet de même tant de points critiques ce qui ne la rend pas franchement crédible. Peut-être parce que les concepteurs étaient jeunes et pas encore des intellectuels même s'ils en côtoyaient quelques uns et lisaient énormément en toute vraisemblance. Elle ne comprenait qu'un scientifique forme aux affaires scientifiques (Bernabé), un travailleur social et un professeur du secondaire qui n'est devenu scientifique, du moins qui n'a obtenu de doctorat et n'a intègre l'université que bien plus tard. Ce détail qui n'est jamais considère compte. Il permet, un tant soit peu, de comprendre certaines incohérences, certains manquements, une certaine analyse partielle qui laisse dubitatif. Mais ils se sont montres responsables en participant a la discussion et en proposant une idée. Ils sont par la méritants. C'est aussi ainsi que je conçois votre contribution. C'est-a-dire, qu'il appartient aux descendants de ces ainés, conscients et pensants, tout en demeurant indépendants intellectuellement, tout en proposant leur singularité, de continuer, d'amplifier, de préciser, etc. les aspects de leurs travaux (ceux des aines) qu'ils reconnaissent comme importants pour le développement, l'équilibre de l'individu et de son collectif. Prolonger le travail, amplifier le travail car au bout se trouve une avancée dans le processus de construction et que dans ce processus, l'idée a non seulement une place légitime mais aussi nécessaire. La Créolitude valide le caractère moderne de la Négritude il me semble.

J'espère que nous pourrons nous rencontrer en Martinique en juin et en parler de vive voix, si le temps et les circonstances nous le permettent. Je vous ferai également part de mes premières impressions une fois l'autre ouvrage considère.

Ce qui précède n'est qu'une réaction a chaud, en aucun cas une analyse et considération détaillée et extensive de l'idée, sans doute complexe, que vous proposez. Je viens juste de terminer le livre entièrement.

Bien cordialement, Lonnè épi rèspé, Dr Hanétha Vété-Congolo

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

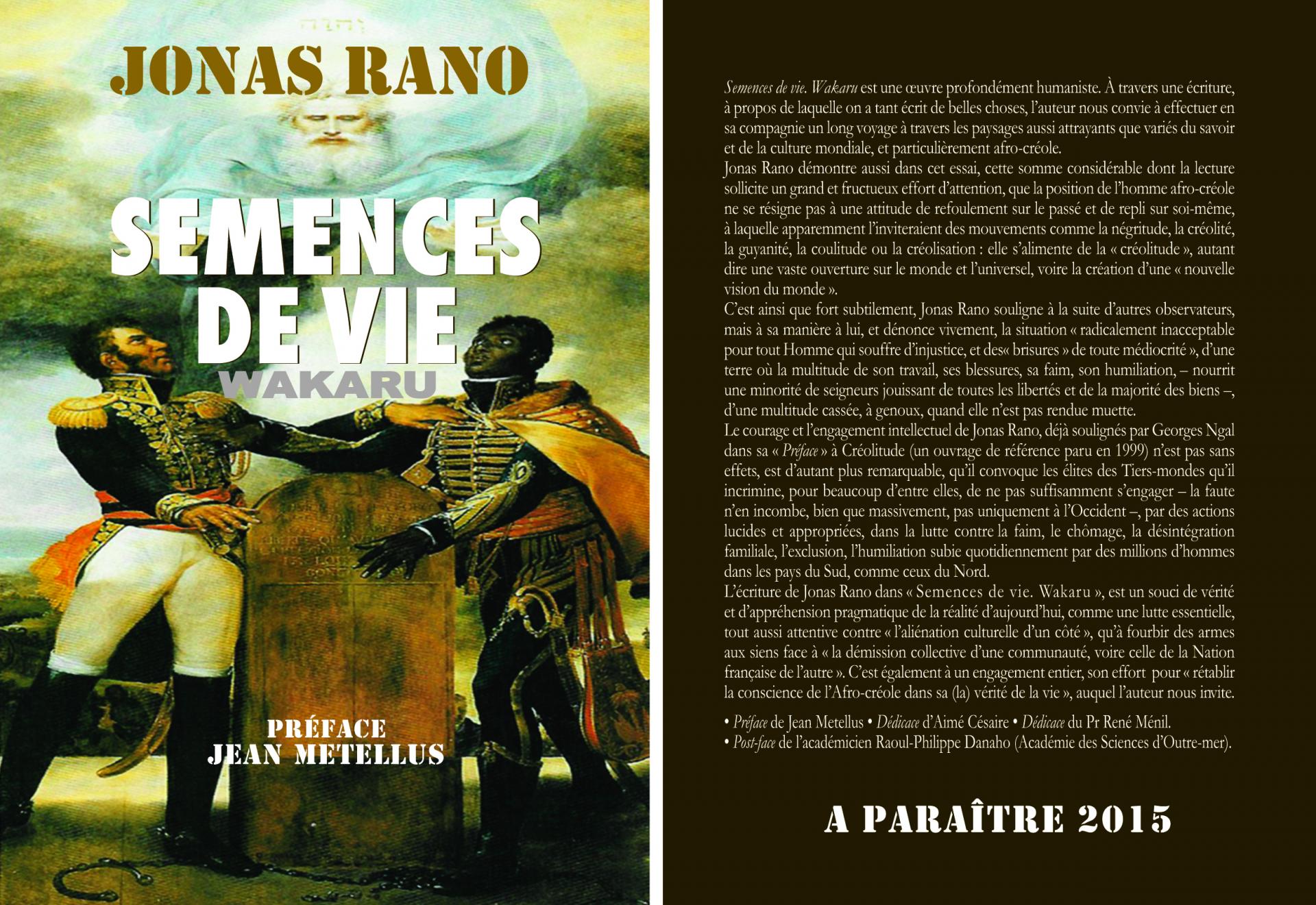

La profondeur de pensée et la qualité d’écriture de ce livre ne passent pas inaperçues ; jouant sans cesse entre histoire et actualité, poésie et politique, sans jamais rien diminuer « des déchirures, des silences et des cicatrices », mais sans rien réduire non plus de la créolité et de la francophonie, Jonas Rano mène son essai avec vigueur et lucidité. S’il faut reconnaître à Jonas Rano une qualité, c’est la mise en évidence de l’ambiguïté ou insuffisances de certains termes : Antillanité, négritude, créolité, créolitude. Les insuffisances d’une certaine approche par le passé de la réalité antillaise proviennent - notamment dans le cas de la négritude - non du fait d’avoir affirmé l’identité nègre mais résident dans le fait d’avoir rattaché systématiquement l’Antillais à une seule dimension, et nié la pluralité raciale qui fonde sa spécificité. Mais le cri le plus fort de Rano paraît être celui qu’il élève contre la xénophobie raciale et sociale dont les Antillais et Africains sont victimes. L’heure est donc à l’autogestion « pour que demain les rapports de force deviennent un enjeu, un équilibre, et qu’enfin les Créoles et les Noirs sachent se dévêtir de leur « habits » d’excuses, en repoussant par leurs compétences les velléités xénophobes et tout en endoctrinement ». http://bit.ly/1vwiwkF |

||||||||||||||||||||||||||||

|

Mètis est bien plus qu’une simple histoire d’amour, bien plus qu’un simple roman. Dès les premières pages, on devine une volonté certaine de la part de l’auteur de dire sa créolitude. Le roman offre tout d’abord un voyage à travers les Antilles françaises : la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances. En plus d’être invité à imaginer nombre de sites et paysages paradisiaques, le lecteur s’initie malgré lui à tout une culture, tout un état d’esprit qu’il n’a peut-être pas encore la chance de connaître. Les cinq sens en éveil, vous, lecteur, pénétrez au cœur des Antilles, et vous êtes invité à en savourer la chaleur, les senteurs, les tempos, mais aussi le silence… Pour parfaire cette volonté de mise en contexte, il découvrira également tout ce qui constitue les richesses et l’histoire des Antilles, tels ses rites, ses coutumes, ses traditions, son passé, sa langue, mais aussi ses nombreux problèmes. Au-delà de ce répertoire caractéristique, l’auteur nous transporte dans des sphères bien plus lointaines. Chrystène, Aurélien, leurs amis, font partie d’une certaine élite. à la fois brillants, intelligents et spirituels, beaux, ces personnages, livrent au fil de leurs aventures de véritables leçons d’histoire, de philosophie, de théologie et même d’ésotérisme… Parfois appuyées, ces digressions sont néanmoins riches en références essentielles pour une bonne compréhension du roman. Aussi hors normes soient-ils, ces personnages, à travers leurs parcours, transmettent au lecteur une véritable leçon de vie. Véritable roman initiatique ; le personnage de Chrystène (modèle de métissage pour les générations nouvelles), jeune fille à la recherche d’elle même et en quête d’idéal, évolue au fil des pages. Enrichie de son séjour en Martinique, enrichie de ce retour aux sources, elle trouve bonheur et équilibre ; elle a fait la paix avec ses démons intérieurs, a résolu son problème avec son père et surtout a trouvé l’amour… Mais tout ce bonheur, elle le doit à ses recherches, à ses réflexions et à son sens de l’observation ; tout ce bonheur, elle ne le doit qu’à elle. Une riche et belle page d’histoire pleine d’humour ; au-delà du mysticisme propre au contexte caribéen, le divin revisité tient une place importante dans le roman. C’est ainsi qu’à travers les songes d’Aurélien, nous assistons aux frasques d’un Papa Bon-Dié dans tous ses états. Cette genèse à l’antillaise confère un autre regard sur l’Histoire et délivre ainsi une très belle leçon de relativisme. Mètis dépasse à plusieurs reprises le cadre du roman pour s’immiscer dans celui de la parole poétique. Comme bercé par les alizés, chaque mot, chaque phrase dégagent une certaine musicalité, rythmant ainsi l’ensemble du roman. La poésie des mots cède à loisir la place au lyrisme au cours duquel l’expression des sentiments bat son plein. Tout un poème ce roman… Sarah Balay (journaliste à RFO) |

|

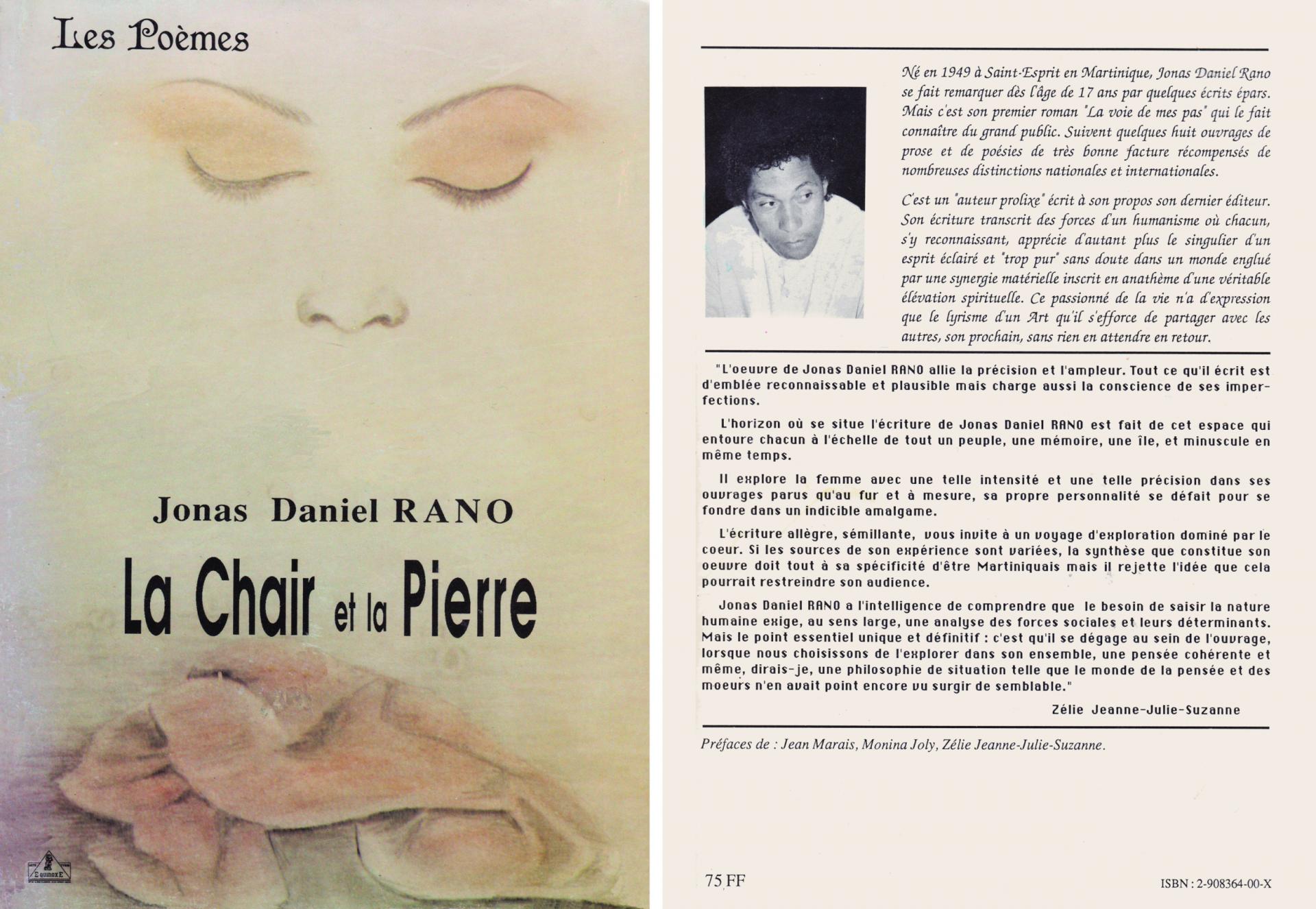

Docteur en Littérature et langue françaises, titulaire d’un DEA en littérature et spiritualité : éthique et esthétique de l’écriture (Grade de Mastaire), ancien élève de l’école Supérieure et d’Application du Matériel, ancien élève de l’ENSOA, Jonas Rano, qui fut aussi aviateur est un écrivain et un poète atypique. Il est le Président directeur-général de la revue internationale Racines et couleurs, Oscar du meilleur magazine afro-antillais, en 1990. De l’Unesco à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, en passant par Harvard à l’université Laval, celles de Jussieu, Nancy 2, d’Alexandrie, de la Sorbonne-Nouvelle, de Paris XII et de la Polynésie française, Jonas Daniel Rano est connu pour être « l’apôtre de la créolitude » : L’auteur a été membre de l’école doctorale Pièmes (Université Paul Verlaine de Metz, 2000-2004). Auteur de nombreux ouvrages, d’articles scientifiques et Lauréat de plusieurs prix littéraires, dont celui du Centre International de Documentation et d’échanges de la Francophonie (1987), du World Congress Of Poets (1989), Sociétaire de l’Association Des écrivains de Langue Française depuis 1989, Jonas Rano fut élevé à la distinction de l’International des Arts (Renaissance des Arts et Lettres) en 1988, et par le Président de la République à la distinction de Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1999. Jonas Rano a reçu le Titre de Reconnaissance de la Nation en février 2006. Parole dénonciatrice et dérangeante. L'importance accordée à la parole, scripturale ou vocale chez Jonas Rano n'est pas seulement le résultat de sa formation universitaire et/ou un simple souci de l'écrivain qu'il est. Dire la vérité sur le monde afro-créole, voire redire cette vérité, démasquer et dénoncer ne sont pas chez ce scribe infatigable le passe-temps d'un intellectuel oiseux et féru des nourritures de l'esprit. Il convient plutôt d'y percevoir un acte de foi instrumentalisée par les seuls outils, les seules armes, les seuls sagaies dont il pouvait efficacement se servir : les mots. Les quelques lignes qui suivent se proposent d'aller à la découverte, non de la pensée profonde de l’auteur, loin s'en faut-il faudrait une somme d’essais philosophiques à cet effet, mais bien de quelques délices de langage et certaines idées-forces qui constituent l'un des meilleurs héritages qu'il destine aux générations nouvelles. Certes, rebelle, révolutionnaire, mais critique objectif sans faille, il n'en est pas moins un véritable virtuose dans le maniement de ses langues maternelles. Parler plutôt que se taire. C'est comme à une ascèse cathartique que se consacre la parole de l’auteur qui dévore et dévoile tout sur son passage. De la pointe de sa plume alerte et du bout de sa langue limpide et prolixe sortent, telles des flèches, non pas des mots, mais des langues de feu destinées à ne rien laisser être comme avant. Les sagaies sont décochées sans discrimination — c'est la volonté démontrée d'une objectivité et d'une honnêteté intellectuelle irréfragables — à l'endroit de tous les acteurs de la situation politique des Afro-créoles eux-mêmes et leurs voisins du… monde. Comme André Gide, Jonas Rano pourrait se proclamer « perturbateur des consciences », par sa foi dans le mot, mot comme outil de combat pour l'avènement d'un ordre juste. |

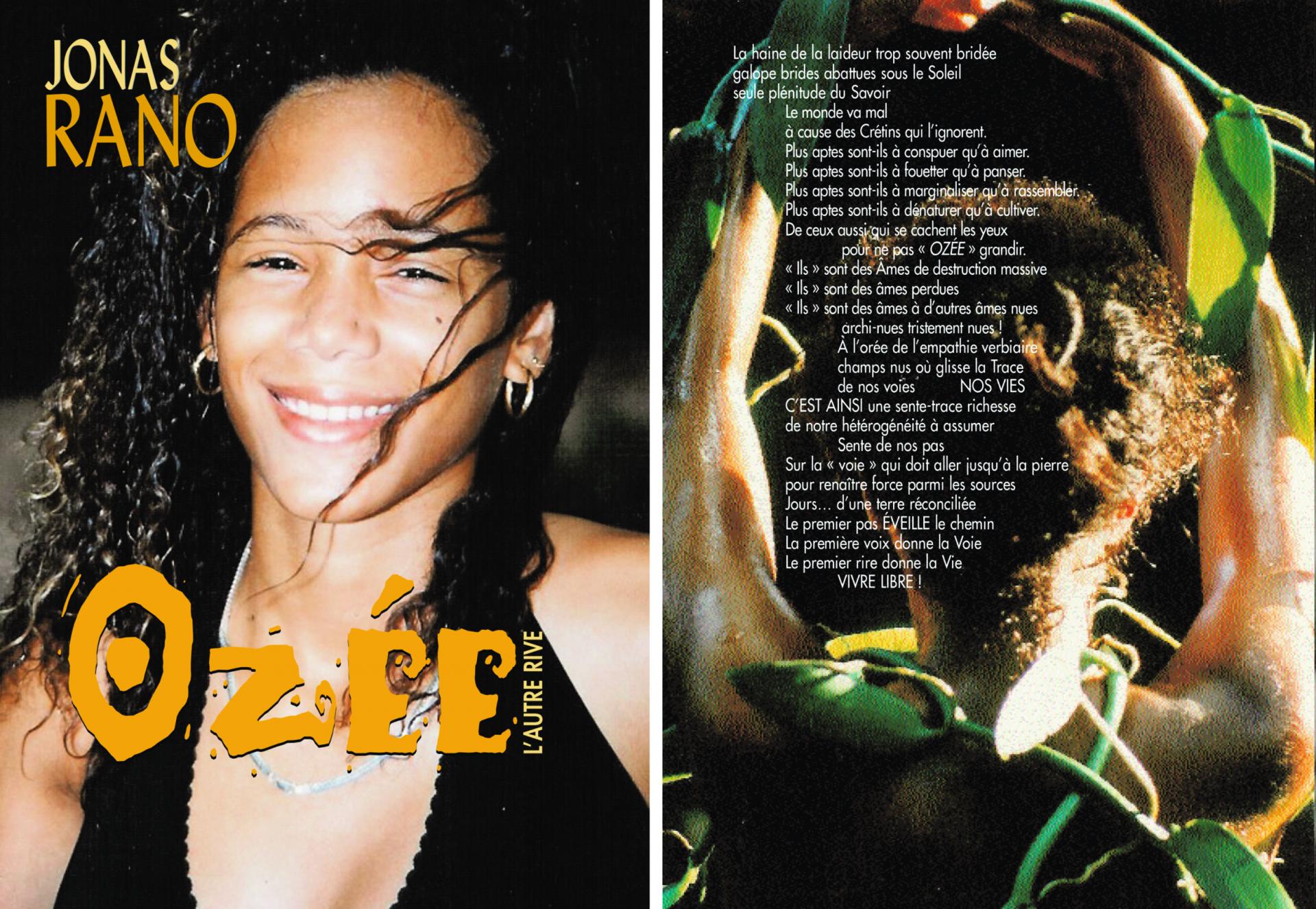

Ozée est sans étiquette, sans date de péremption, sans « couleurisme », est un puissant dépolluant de l’esprit. Par ses altitudes – « jaillissements » rares et précieux –, Ozée est hors de portée des attentistes blasés, imbus, parvenus, et parfois ubuesques.

Jonas Rano, d’une île l’autre, d’un continent l’autre, d’une culture maîtrisée au métissage des concepts, ajoute un authentique regard d’horizon sur les soleils de fulgurances poétiques dont le déferlement, vague après vague, caresse le rivage de nos âmes étonnées.

Ozée, l’émotion, la tendresse et l’ombre des peines s’enroulent autour des jours comme un nœud de vipères à la piqûre rédemptrice, car les Mots et les Maux de Jonas Rano se sont immobilisés comme un message de lumière au fond de l’angoisse. Notre angoisse. Inféodé à rien, l’auteur d’Ozée a fait ce qu’il devait. C’est tout. La conscience seule confirme.

Certes, comme chacun, chacun d’entre Nous, Jonas Rano sait mille et un déchirements, mais il tente à sa manière, avec humilité, d’en traduire les sonorités, à l’infini. Inlassablement. Patiemment. Intelligemment.

Il faut à la première page de Ozée revenir, et revenir sur chaque phrase, message, chaque mot qui, galets innombrables forment des plages où la pensée de Jonas Rano s’allonge au bord de la vérité : l’auteur s’exprime librement, avec profondeur, parce qu’il ne cherche à conquérir Rien. Ozée, un instant contenu immobile sur le chemin de l’indicible et de l’amour,

le froid et le chaud, c’est la raison et l’imaginaire, la profondeur et l’étendue, c’est le provisoire et l’éternel. Ozée est tout bonnement, magique.

Makazayi Massaki, Racines et Couleurs International.

Aucun message pour le moment. Ecrivez le premier !

Écrire un message sur le livre d'or

Nombre de visiteurs à ce jour…

L'union fait la force, votre soutien nous renforce…

Créolitude

Newsletter

Partenaires